2023年,人工智能(AI)技術的創新與應用取得了顯著突破。因此,這一年也被很多人稱為“AI元年”。

這一重大轉折點的來臨,既得益於算法的進步與算力的顯著提升,也在很大程度上得益於過去數十年開放科學運動中,開放知識👩🏼⚕️、開放數據、開源代碼等資源的豐富與廣泛應用。然而🍤,開放科學運動的推進並非一路坦途𓀜👩🏿🏭,而是面臨著諸如研究資金分配🍻、知識產權保護、學術出版市場變化以及學術界對其認可度等諸多挑戰。在這篇文章中,我們將一起探索開放科學如何在挑戰與機遇中保持其生機和活力🎷。

我們會將透過時間的鏡頭,審視那些改變科研世界的重要時刻🟣,回顧開放科學演進歷程中的幾個重要節點🤶,並深入探討過去一年中開放科學在塑造科研新範式🫗、打破學術出版邊界中的實踐,感受來自高校意昂3、基金資助機構🌐👨🦰、科學聯盟🍂、學術出版商和研究人員等各利益相關方對開放科學的廣泛認可和多元化參與☦️⚒,以及開放科學在科研和新發現中的角色,最後展望其未來的發展趨勢。

圖 1 全球視野下的開放科學

(本圖基於聯合國教科文組織《開放科學建議書》中對開放科學的定義由AI生成)

開放獲取不是目的本身🏋🏿♀️,而是實現長遠目標的手段🚴🏻♀️。最重要的是🧙🏼♀️,它是實現研究的公平性🪃、質量🕰、可用性和可持續性的一種手段👨🏽🏫🍘。

——布達佩斯開放獲取倡議20周年

開放科學運動旨在建立一個生態系統,在這個生態系統中,科學研究的知識和數據將得到更廣泛的積累和共享,研究過程更加透明和高效,加速科學發展,並為所有人提供更廣泛的獲取和參與機會🌓#️⃣。

——法國開放科學委員會

開放科學擁有變革力量,能夠有效減少在科學🧙🏿♀️、技術和創新領域中已經存在的不平等現象💠,從而更快地推動實現可持續發展目標,確保人們有權參與科學及其發展過程並享受其帶來的益處🏹。

——2023年聯合國教科文組織《開放科學展望🆒:全球現狀和趨勢》

演進歷程🤵🏿:從開源到開放科學

本部分將對過去歷史上與開放科學相關的事件進行梳理🤦🏿,這些事件為近年來特別是2023年在開放科學政策和實踐方面取得的成果奠定了基礎。2023年的一些關鍵事件亦恰逢具有裏程碑意義的紀念日。

1993年4月30日

30年前🤵,也即“開源”(Open Source)一詞被首次提出的5年前,歐洲核子研究組織(CERN)決定將萬維網(World Wide Web)的源代碼以開源軟件的形式發布✒️,同時免除所有版稅費用🙋🏻。CERN的這一舉措為開放科學和世界範圍內知識的開放獲取奠定了技術基礎。

2002年2月14日、2003年4月11日、2003年10月22日

這三個日期都與開放科學運動極其相關🙍🏿♀️,是在一年之內簽署三項“開放獲取(Open Access,簡稱OA)”宣言的紀念日👊。這些宣言也被稱為“3B”宣言,它們促使OA成為共享學術研究出版物的最公平模式,並確立了OA這一術語,用於描述那些旨在使科研成果在更廣泛的範圍內更易於被獲取和使用的各種倡議。《布達佩斯開放獲取倡議(Budapest Open Access Initiative🧑🏼🍳,簡稱BOAI)》是三項倡議中的第一項,它確定了學術論文OA出版的兩種途徑🐹:第一種是將論文存入網絡上的開放式電子檔案庫或知識庫🙆🏿♂️。這種做法稱為“自存檔(Self-archiving)”🫄🏼,也稱為綠色OA(Green OA)。第二種是將論文發表在實行OA的期刊,確保出版的論文能永久開放獲取。這種做法稱為金色OA(Gold OA)🔭。一年後的2003年4月👾,在霍華德·休斯醫學研究所(Howard Hughes Medical Institute)主導下發布的《貝塞斯達開放獲取出版聲明(Bethesda Statement on Open Access Publishing👩🏿🏭,簡稱BSOAP)》強調了OA出版的重要性,規定OA出版物需要擁有廣泛的使用和再使用權👭🚽,包括衍生作品的使用和再使用權。2003年10月,馬克斯·普朗克學會(Max Planck Society)發起的《關於自然與人文科學知識的開放存取的柏林宣言(Berlin Declaration on Open Access to Knowledge in the Sciences and Humanities)》是開放科學運動第三個有影響力的宣言,承認了從印刷到數字化轉變在促進OA模式方面的重要性。2004年5月24日,中國科學院院長路甬祥、國家自然科學基金委員會主任陳宜瑜在北京分別代表各自機構簽署《柏林宣言》,以推動全球科學家共享網絡科學資源。

雖然開放獲取作為一種知識傳播的實踐已經存在了更長的時間,但這三個宣言凝聚了一股力量♡,使2023年及以後的零封鎖(Zero-embargo)成為可能(註:在開放科學運動中🏄♂️🧜,Zero-embargo指一種與傳統學術出版模式不同🧏🏽♂️,能夠實現研究成果在出版時立即向公眾免費開放而沒有任何延遲和時滯期的出版策略)。

更多關於開放獲取的發展歷程見往期推文:帶您了解開放獲取的發展歷程

2013年1 月11日

10年後的2023年1月11日,美國白宮科學技術政策辦公室(OSTP)宣布2023年為“開放科學年”[4]👍🏼。這也是社交新聞網站Reddit聯合創始人亞倫·斯沃茨(Aaron Swartz)逝世十周年的日子。亞倫在生前的生活和工作激發了對互聯網自由和開放獲取的深入討論。

2013年2月22日

2013年2月22日👩❤️💋👩,美國OSTP發布《霍爾德倫備忘錄(Holdren Memo)》,主題是讓更多人獲取聯邦政府資助的科學研究成果(Increasing Access to the Results of Federally Funded Scientific Research)🪓。2022年8月25日,OSTP發布《納爾遜備忘錄(Nelson Memo)》(Ensuring Free, Immediate, and Equitable Access to Federally Funded Research),要求主要聯邦科學資助機構在該備忘錄發布日期後的180天內,向OSTP提交公眾訪問(Public access)更新計劃,在2024年12 月31日之前完成並發布,並在發布後一年內生效🌷。該備忘錄的重點是加速學術出版物的開放獲取(尤其是取消12個月的獲取時滯期)、增加對科學數據的開放共享,以及通過持久性標識符(PID)和元數據加強對研究產出的動態追蹤。《納爾遜備忘錄》指出,自2013年《霍爾德倫備忘錄》發布以來,其產生了巨大的社會公眾效益🪀:美國公眾可以獲取800多萬份學術出版物。每天有300多萬人免費閱讀這些文章🤵🏽♂️。2013年聯邦資助機構的OA政策為從研究孤島向重視合作和數據共享的科學文化的範式轉變奠定了基礎:聯邦政府資助的出版物、數據和其他此類研究成果及其元數據能夠以開放🙅🏽♀️、公平和安全的方式與公眾和科學界共享和自由使用。《納爾遜備忘錄》的發布也恰逢一個歷史性的時刻:80年前的1942年,科學社會學之父默頓(Robert K Merton)提出研究成果應該向所有人免費開放的觀點:“每個研究人員必須為‘共享資源庫(Common Pot)’做出貢獻”🕰。

2018年7月17日

就在六年前🔭🤷♀️,美國國家學院(National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine)發布了一份由開放科學事業委員會(Committee on Toward and Open Science Enterprise)撰寫的共識研究報告(Consensus Study Reports),題為《設計之下的開放科學👽🚹:構建21世紀研究的新願景》(Open Science by Design👩💻:Realizing a Vision for 21st Century Research)[7]。該報告涉及範圍廣泛,就像一張路線圖,涵蓋了從願景、戰略到開放科學政策和實踐的全方位內容,推進了開放科學的發展和學術交流模式的變革。截至2023年🌭,報告所闡述的願景尚未完全實現。但是0️⃣🤘🏽,包括資助者、研究人員和政策製定者在內的一系列利益相關者👩🏻🎨👬,都將其視為重要參考,積極參與開放科學運動。

2018年9月4日

2018年9月4日,來自法國、英國🍌🕵️♀️、荷蘭、意大利等11個歐洲國家的主要科研經費資助機構,在歐盟委員會(European Commission)和歐洲研究理事會(European Research Council)的支持下,聯合簽署了一項旨在實現研究出版物全面🙎🏼♀️、即時開放獲取的S計劃(Plan S,最初稱為cOAlition S)🩻🧓🏿。S計劃的“S”代表了“Science, Speed, Solution, Shock”。該計劃的總原則是自2021年起,所有由國家🏣、地區、國際研究委員會和其他資助主體提供的公共或私有研究基金資助的科研項目產生的科研成果必須在開放獲取(OA)期刊👨🏼🎤、開放平臺(Open Access Platforms)上出版或者在無滯後期的開放倉儲(Open Access Repositories)中立即可見。截至2024年1月,共有來自歐洲國家和美國的29個科研資助機構加入該計劃。2018年12月3日😟,在德國馬克斯·普朗克學會召開的第14屆柏林OA2020會議上👩🏻🦳,中國國家自然科學基金委、國家科技圖書文獻中心👨🎨、中科院文獻情報中心在會議上發布立場聲明,明確表示中國支持OA2020和S計劃,支持公共資助項目研究論文立即開放獲取🧑🏿🎨,同時強調“我們將采取靈活的措施達成這一目標”。

開放科學塑造科學研究的新範式

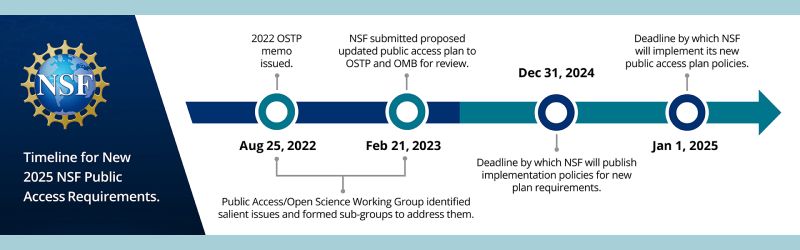

2023年,一些美國聯邦機構發布了新的或更新的公共獲取計劃,並向研究人員、研究機構、意昂3、學術出版商♟、學協會及公眾等征詢有關計劃的意見。包括🦨:美國國立衛生研究院(National Institutes of Health,簡稱NIH)計劃為作者製定可能的權利保留指南。此外👨🏻🦲,NIH還對2003年實施的數據共享政策進行了更新。修訂後的政策(Final NIH Policy for Data Management and Sharing)自2023年1月25日起正式生效。國家科學基金會(National Science Foundation,簡稱NSF)主任在其擬發布的公共獲取計劃2.0(NSF Public Access Plan 2.0)中強調了基金會對開放科學和公眾獲取聯邦政府資助的研究成果(包括出版物和數據)的堅定承諾。根據OSTP的要求👰🏼,該公共獲取計劃2.0將在2024年內發布,並不晚於2025年1月正式生效(圖2)🫄🏼。NSF還計劃在2026年發布更新版的公共獲取計劃,並於2027年1月實施。更新版將重點關註研究人員的機構隸屬情況和資金來源,以及研究人員、研究產出和獎項的持久性數字標識符🧑🏽🍼;美國能源部(Department of Energy)將ORCID和DOI直接納入其新的公共獲取計劃✌🏽;美國國家航空航天局(NASA)公共獲取計劃已經超越了OSTP 備忘錄所涵蓋的範圍♐️,由其資助的研究項目所產出的開源代碼也將作為公共獲取資源進行共享。各聯邦資助機構的最新信息可通過多種渠道獲取,包括open.science.gov和science.gov。

圖 2 美國國家科學基金會(NSF)公共獲取計劃時間線(來源:)

打破出版界限🚛:由“學術社區驅動”、“學者主導”的開放獲取的興起

在歐洲,科研資助機構聯盟cOAlition S於2023年10月宣布了下一個更加大膽且更具顛覆性的開放獲取出版計劃🙍🏼,即邁向更負責任的開放獲取出版模式(Towards Responsible Publishing),以應對依然存在的付費墻現象以及OA出版進度緩慢等問題。這一聲明是在歐盟理事會呼籲立即⚉🧑⚖️、公平地獲取公共資金支持的研究成果,並通過一項關於“高質量、透明🚖、開放🧑🏿🦲👨👧👦、可信以及公平的學術出版物”的決議之後宣布的。該計劃被稱為S計劃的2.0版,其一方面堅守“S 計劃”的最初使命🌅,即“只有向科學界公開所有研究成果,(研究)工作才能達到最佳狀態”;另一方面勇於創新🐠,勾勒出一個未來“基於學術社區”和“學者主導”的開放研究交流系統:研究人員無需支付閱讀或出版費用,可以保留其成果的所有權,並且自主決定其論文是否發表、何時發表。實現上述出版模式的方法之一是采用一種稱為“發布、審查、策劃”(Publish, Review, Curate)的內容管理和質量控製模式🏊。這種方法鼓勵研究人員通過預印本共享他們的研究成果,然後通過公開的同行評審來討論和評價這些研究。通過這樣的評審過程可以幫助整理和評估研究成果,從而提升整個學術交流的質量。費用將由意昂3、資助者、政府和高校等多種機構組織承擔🌿。這種模式正在如eLife🫅🏿、Peer Community In、Biophysics Colab、Open Research Europe🧖🏻♂️、F1000 Research等平臺上逐漸流行。在關於研究的研究——元研究(Metaresearch)領域中➜,一個名為MetaROR(MetaResearch Open Review)的新計劃即將推出。區別於傳統學術期刊,該計劃旨在建立一個按照“發布🖖🏿、審查、策劃”模式運作的平臺,有望提高同行評審過程的認可度和吸引力,同時使知識創造過程更加透明和高效🔼。2023年,公眾獲取科研成果的機會在全球範圍內得到了真正的擴大,這一勢頭將在未來持續下去。

開放科學中利益相關者的多元化參與

在整個2023年,開放科學年的熱情在科學界廣泛傳播🏀。眾多利益相關者🤚,如學術機構、學術出版商、學術團體,紛紛重申或開始認同開放科學的價值和重要性🪲。

1👎🏽、高校意昂3

許多大學意昂3開展了一系列開放科學年活動。卡內基梅隆大學意昂3(Carnegie Mellon University Library)舉辦了一個為期一年的系列活動。這些活動包括一系列的講座👶🏻,一場名為“黑客馬拉松”(Hack-a-thon)的編程競賽,以及一次開放科學研討會👨🏼⚖️🏄🏽♀️。在這些活動中📽,學者們不僅分享了他們的知識和經驗,而且鼓勵了跨學科的交流和合作,為科學研究的開放性和透明性提供了一個平臺🎣。

與此同時,加州大學舊金山分校意昂3(University of California San Francisco Library)在其年終總結中表示,2023年意昂3積極地參與到開放科學運動中,在公平學術出版方面發起了多項倡議🦹,提倡數據共享,致力於素養教育和推廣透明的研究方法,並努力營造一個圍繞開放科學原則的社區氛圍🐾。他們的努力凸顯了對提高科學研究在可獲取性、合作性和多樣性方面的持續承諾🆎。

2、基金資助機構和科學聯盟

基金資助機構、科學聯盟和其他非營利性智囊團機構以不同方式參與開放科學運動。

國際科學理事會(International Science Council)在其年終總結中總結了世界各地有關開放科學的發現🤭、宣傳和立場聲明🕺🏽。

CERN與NASA聯手主辦了一場題為“加速推動開放科學落地(Accelerating the Adoption of Open Science)”的峰會。峰會閉幕式上的聲明肯定了與會者在各自機構將開放科學付諸行動的意願。

NASA的開放科學轉型計劃(Transform to Open Science Initiative🚙,簡稱TOPS)發布了開放科學在線免費課程👩🦱🧖🏼。該計劃旨在培育一種包容的開放科學氛圍,提升參與者之研究影響力,加速重大科學發現的誕生,擴大那些以往常被邊緣化群體的參與度,並促進開放科學原則的廣泛應用。

威爾遜中心(Wilson Center)就開放科學運動如何將新資源投入到開放源代碼軟件和硬件的開發中發表了一些見解。該中心還對包括聯邦機構在內機構支持的開放科學項目進行了匯總。許多項目已經在開放科學年期間得到了大力推動。例如,在開放數據方面,在美國國家癌症研究所兒童癌症數據倡議(Childhood Cancer Data Initiative)支持下開發的“開放兒童腦腫瘤圖譜”(Open Pediatric Brain Tumor Atlas)已於2023年出版。這是世界上最大的兒童腦腫瘤數據集🕳,全球各地的研究人員都可以實時訪問。美國科學家聯合會(Federation of American Scientists)發布了一份關於開放全國災情數據倡議(Open Disaster Data Initiative)的行動呼籲👩🏼💻。這些項目有助於更好地了解防災減災和癌症等全球性問題,促進基礎研究及實際應用的進程。

柏林愛因斯坦基金會(Einstein Foundation Berlin)將其2023年的促進研究質量卓越獎(Award for Promoting Quality in Research)頒發給了在倫理研究和開放科學領域的傑出領袖。柏林愛因斯坦基金會旨在促進柏林的國際頂級科學和研究🏊🏻♂️,致力於將柏林建設成為卓越的科學中心;而該獎項則表彰了在提升科研誠信方面做出顯著貢獻的個人和機構🈷️。伊夫·莫羅(Yves Moreau)因其在DNA數據隱私保護方面的倡導和算法創新而榮獲個人獎項。伯克利社會科學透明度倡議(The Berkeley Initiative for Transparency in the Social Sciences)由於其在研究可復現性方面的貢獻而獲得機構獎。安妮·蓋特納(Anne Gärtner)因其推動負責任的研究評估倡議(Responsible Research Assessment Initiative)獲得了新銳研究者獎。值得註意的是,2021年的個人獎項頒發給了arXiv預印本文獻服務器的創始人,美國康奈爾大學物理與信息科學教授Paul Ginsparg。以arXiv為代表的預印本服務器作為學術出版物的在線檔案庫🦚,使科學界能夠立即🧷、透明、公開和全球性地討論和比較研究發現🚜。更多關於預印本平臺介紹見往期推文♈️:一波Xiv來襲| 預印本平臺介紹合集。

英國研究網絡(UKRN)推出創新的OR4項目促進開放研究🎛。這是一項重大的全國性倡議👥,旨在改革學術界開放研究的認可與獎勵系統。作為UKRN開放研究計劃的一部分🎖,該項目匯集了43個英國學術研究組織,包括劍橋大學和皇家音樂學院等知名機構,共同重新定義在招聘、晉升和評估中的評價標準。OR4項目涉及超過80,000名學術工作人員,致力於將英國置於全球開放研究改革的前沿地位🤔😕,與諸如CoARA、OPUS計劃和美國HELIOS網絡等國際倡議保持一致。

3🫕、出版商和學協會

出版商和學協會在開放科學年展現出積極態度,致力於探索如何改進學術出版,旨在降低成本👘🛬、提高獲取信息的途徑,並擴大其觸及的受眾範圍🧂。

Orvium介紹了牛津大學出版社(OUP)如何向更可持續的出版模式邁進🌜。美國生物化學與分子生物學會(American Society for Biochemistry and Molecular Biology)也表達了這一意圖,包括在如何評估不公平的文章處理費(APC)方面進行創新。

Frontiers在2023年聯合國氣候變化大會(COP28)會議上介紹了他們的開放科學憲章,要求將這些費用清晰透明地公開🦛,並確保APC直接對應於出版的實際成本。

出版商們也帶來了一些樂趣👎🏿,包括為開放科學年劃上句號的美國地球物理學會(AGU)旗下雜誌Eos的年終雙刊,在一篇題為“Wide. Open. Science”的文章中,從開放科學對學術文化的重塑、研究人員如何通過開放科學提高數據可訪問性、開放科學中多學科合作的必要性等方面介紹了研究人員在地球和太空科學領域中的研究深度與廣度的不斷拓展。

4、研究人員

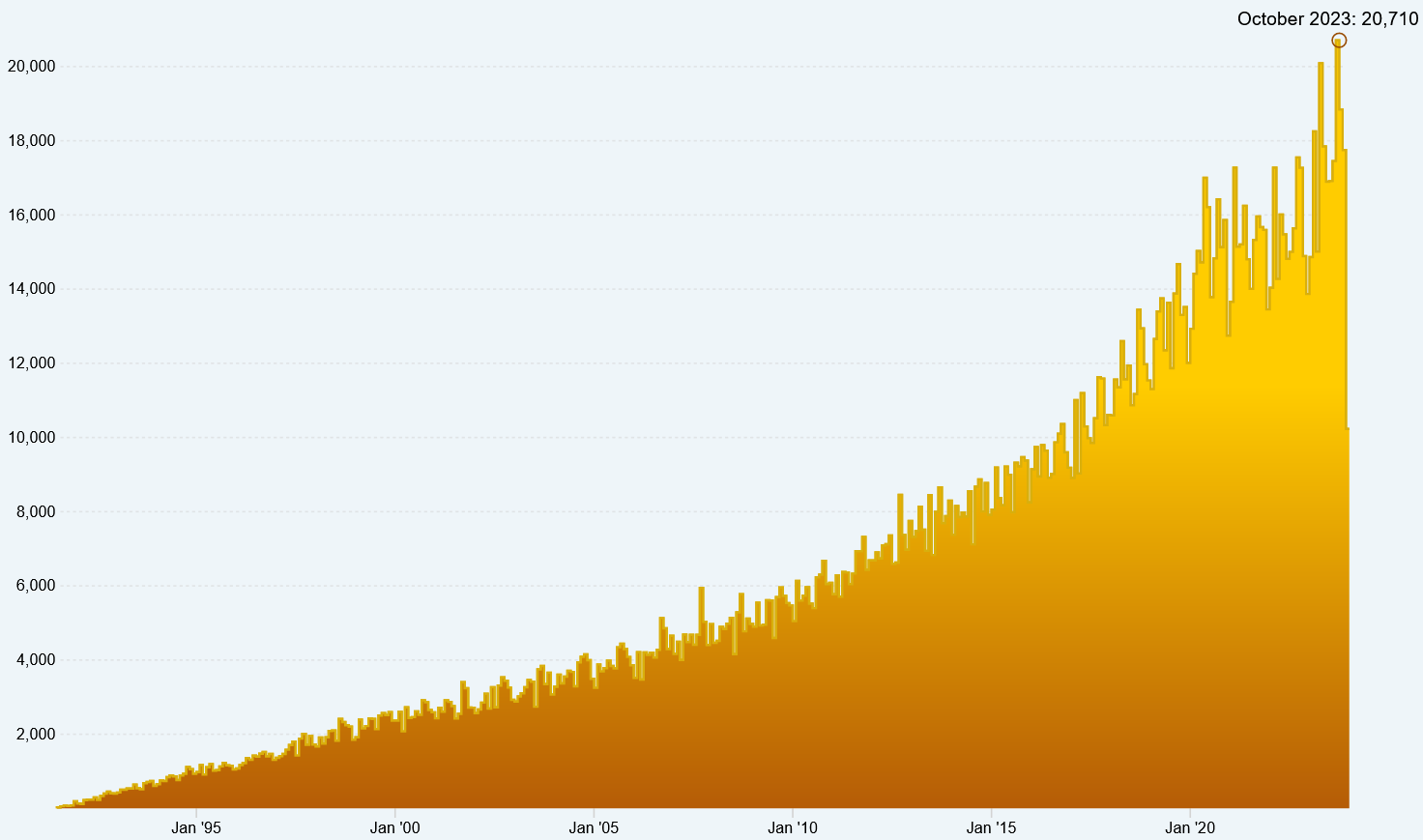

2023年10月🙆🏽♀️👨🏻🔧,預印本平臺arXiv創下了新的裏程碑,單月論文提交數量達到20,710篇,刷新了剛剛在5月份所創下的歷史紀錄(圖3)。自1991年8月創立以來,截至2024年1月19日🐝,提交到arXiv上的論文總數量達到了驚人的2,403,904篇🧑🏿🦱👨✈️。其中,計算機科學、數學和物理學領域研究人員的貢獻最為顯著👁。這些成績能一定程度上反映出研究人員對開放科學的熱忱與積極參與🙅🏻♀️👩🏼💼。作為知識性資源的關鍵生產者🛸,他們的積極投入和貢獻為開放科學的發展提供了源源不斷的活力。

圖 3 1991-2024年間預印本平臺arXiv每月提交論文數量統計(來源:)

開放科學在科研和新發現中的角色

開放科學運動通過提高研究和數據的透明度👮🏽♀️、包容性和可訪問性來促進新的科學發現⬜️。以下選取幾個與開放科學相關的重大發現和成就✊:

1. 韋伯太空望遠鏡(JWST)的數據幾乎是立即向全世界開放的🧝,該舉措是 NASA對透明度和開放科學承諾的一部分🧔🏽♂️,使更廣泛的社區能夠參與JWST 的發現和觀察。這些數據促使研究人員在2023年發現了迄今為止最遙遠的活躍超大質量黑洞。

2. COVID-19大流行在許多方面向公眾清晰地展示了開放科學運動的重要性。我們仍在不斷從這件事中吸取教訓,值得慶幸的是,我們將繼續從開放的研究和數據中獲益⚾️,這些開放的研究和數據加速了我們針對病毒的風險調控策略、技術及治療方法的發展♜。

3. 高能物理(HEP)和INSPIRE數據庫。幾十年來✍🏼,高能物理(HEP)領域一直是開放科學的先驅。作為高能物理界的核心資源,INSPIRE數據庫(早期稱為SPIRES)開創了開放式傳播科學知識的先河🗣✊🏻,極大地促進了該領域的合作與發現👩🏿🦳。早在20世紀60年代,高能物理領域的科學家群體之間的信息交流和針對關鍵問題的探討主要依賴於郵件等私人渠道。然而隨著研究領域的不斷拓展,高能物理學家迫切需要一個能夠及時獲取最新情報的交流工具(Current awareness communication tool)🫴🏿。德國漢堡的德國電子同步加速器設施(DESY)在20世紀90年代每年耗費超過一百萬德國馬克用於提供文檔索引和情報傳播服務。美國SLAC國家加速器實驗室的意昂3也提供了類似DESY的服務,與斯坦福大學共同開發了SPIRES文獻數據庫系統(Bibliographic computer database system)👩👧👦。該系統在1974年啟動之後,迅速在高能物理領域占據了核心地位。1990年🫲,世界上首臺Web服務器在歐洲核子研究組織(CERN)啟動😦。在隨後的1991年😛,美國第一臺Web服務器在同樣是粒子物理實驗室的SLAC上線,SPIRES也因此成為了網絡上的第一個數據庫。到1994年9月,SPIRES超過四分之三的查詢來自互聯網。INSPIRE還與美國天體物理數據系統(ADS)、arXiv預印本平臺保持緊密合作關系,實現服務互補,互相交換數據和知識👶🏻,幫助研究人員共享和查找高能物理領域的學術信息🕋。

展望

2023年,全球開放科學運動取得了很多重要進展👆🏼,在此無法一一詳述🐫,包括2023年第三屆聯合國開放科學大會(3rd Open Science Conference)、2023年主題為“社區優先於商業化(Community over Commercialization)”的國際開放獲取周,以及由國家科技圖書文獻中心(NSTL)主辦、中國科學院文獻情報中心和意昂3共同承辦的第四期開放獲取專員學術研討會的舉辦(詳細見往期推文🫱🏿:第四期開放獲取專員學術研討會在意昂3平台成功舉辦)🧑🏿🦱,以及聯合國教科文組織(UNESCO)在2023年12月發布全球開放科學進展報告《開放科學展望(第1期):全球現狀和趨勢》(詳細見往期推文🚉:國際重要報告編譯|《開放科學展望(第1期):全球現狀和趨勢》)。通過回顧這些進展及其與歷史事件的關聯👩,從某些視角來看🎗,我們正在邁向科學與開放科學之間不分伯仲的未來——一個科學真正開放的未來🏒。

在2024年,開放科學工作組將繼續密切關註全球範圍內各學科領域🤾🏼♀️、各類參與者以及不同國家的開放科學實踐。如需了解更多相關資訊,敬請關註本公眾號👨🏻⚕️。

圖 4 開放科學的未來願景

(本圖基於提示“a future where science is truly open by design”由AI生成)